연극 <구름을 타고>를 보고

[문화가 있는 날·예술이 있는 삶을 빛냅니다…문화뉴스]

| ||

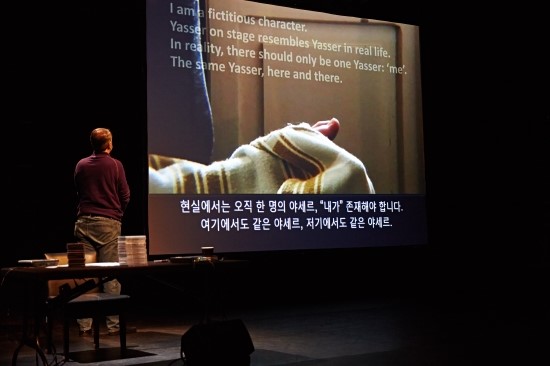

| ▲ 연극 <구름을 타고> ⓒ 두산아트센터 | ||

갈무리되지 않은 연극 한 편이 있다. 마치 한 권의 단편시집 같달까.

여기저기 조각난 파편들은 우리의 보편적 관념을 사로잡고 있던 '연극’의 서사성을 무시한 채, 가장 '연극스러운’ 것이 무엇인지 이야기하고 있었다. 현재 유럽에서 주목을 받고 있는 작가 겸 연출가인 라비 므루에가 그의 친동생 야세르 므루에를 무대에 올렸다. 연극 <구름을 타고>는 레바논 내전 당시 머리에 총상을 입고 실어증을 겪었던 야세르 므루에의 이야기이다.

한 명의 남성이 다리를 절뚝거리며 나와, 자신이 17살 때 겪었던 엄청난 충격과 함께, 이후의 모진 세월을 온몸으로 겪어내야만 했었던 기억을 조각조각 나열하는 것, 그것이 바로 연극 <구름을 타고>가 선택한 서사 전개 방식이었다. 그의 이야기는 잘 다듬어진 예쁜 이야기 한 편의 형태가 아니었다. 그는 무대에 나와서 단편 이야기들과 함께 이십여 편의 동영상을 보여주는데, 그 동영상은 그가 살아내고자 아등바등 애써 몸부림치며 만들어냈던 동영상들이었다. 극중에서는 이런 말이 나온다.

| ||

| ▲ 연극 <구름을 타고> ⓒ 두산아트센터 | ||

데카르트는 "나는 생각한다. 고로 존재한다"고 말했고, 쿤데라는 "나는 아프다, 고로 존재한다"고 말했다.그러나 나(야세르)는 "나는 움직인다. 고로 존재한다"고 말한다.

야세르는 자신의 머릿속에서 '단어’를 잃어버리고 나서부터, '실재’와 '재현’을 구분하는 법을 잊어버렸다고 말한다. 그래서 그는 동영상을 택했다. 그에게 동영상이란 자기 자신을 표현하고, 세상과 소통하는 법을 알려주는 매개체였기 때문이다. 그는 동영상을 통해 '움직이’고 있는 또 다른 자신의 모습을 보면서, 자신이 살아있음을 오롯이 느끼며, 자신의 죽어있던 반쪽의 뇌를 채워갔다. 그래서 그는 "나는 움직인다. 고로 존재한다"고 말했다.

야세르는 배우가 아니다. 무대에서 녹음기와 CD플레이어 등의 기계를 조작하며 공연을 진행하는 그는, '배우'가 아니다. 그는 부상을 겪은 이후, 연극을 보는 것 자체가 매우 힘들었다고 한다. 실재와 재현의 상태를 구분하지 못하기 때문이다. 무대에서 벌어지는 연극 속의 이야기를 모두 '사실'로 인식하며 빠져들었기 때문에, 그는 연극에서의 모든 비극과 희극적 장치를 곧이곧대로 받아들이며 현실로 받아들였고, 그에게는 그 순간들이 힘겨웠다고 한다. 우리가 예술을, 개중에서 특히나 연극을 사랑하는 아주 큰 이유 중에는, 연극의 '재현성’이라는 속성이 있기 때문일 것이다.

현실에서는 도저히 말할 수 없는 이야기들, 현실이라는 믿음직한 존재로부터 배신을 당한 얘기들을 '허구’에서 풀어낼 수밖에 없었기 때문에, 우리는 연극이라는 예술을 사랑한다. 연극은 현실과 너무나도 닮았다. 그렇기에 우리는 더욱이 연극에 빠져들며, 연극 속에서 힘겨운 현실을 바라볼 수가 있다. 그러나 야세르는 그것이 불가능했기에 연극이 힘들었다고 고백한다. 그러나 그런 그가, 연극 무대 위에 섰다. 바로 연극의 전통을 깨부수며 말이다.

| ||

| ▲ 연극 <구름을 타고> ⓒ 두산아트센터 | ||

야세르는 형 라비를 통해 무대에서 자신의 이야기를 풀어나간다. 단, 이 연극에는 '연기가 존재하지 않는다.

'재현성’이라는 속성은 그대로 지니고 있지만, 그것은 연기를 통해서가 아니었다. 무대에서, 관객들을 향해, 각종 장치들을 동원하여 영상과 음원을 재생(Playing)하는 것이, 라비와 야세르가 찾은 '연극(play)'인 것이다.

그렇게 연극 <구름을 타고>라는 공연이 탄생했다. 그리고 이 연극은 수많은 나라를 돌아다니며 다양한 관객들을 향해 또 다시 '재현'될 것이다. 발터 벤야민은 총체성을 거부했다. 대신, 수많은 파편을 통해 형세를 이루어, 본질에 조금 더 가까워지고자 했다. 야세르와 라비의 연극성 또한 이와 비슷하지 않을까 한다. 그들은 재현을 파편으로써 보여준다. 자연스럽게 이어지지 않는 그들의 이야기는, 꼭 조각난 파편들이 얼기설기 모인 형태 마냥 존재한다. 그러나 그들이 얼기설기 엮어낸 파편들 속에는, 우리가 그동안 아주 잘 짜인 완벽한 이야기 속에서는 결코 표현해내지 못할 본질적인 것들이 들어있었다.

눈에는 보이지만 손으로 만질 수는 없는 것. 라비와 야세르가 말하는 연극의 재현성은 마치 구름과도 같았다. 두둥실 떠다니는 저 구름은 만지고 싶어도 만질 수가 없다. 분명 우리 눈에는 선하게 존재하는 저 구름 조각들이 실제로는 만질 수 없는 수증기의 형태인 것처럼, 그들의 연극은 실제로 존재할 것 같지만, 존재하지 않는 '재현성’을 담아내고 있다. 그리고 그 재현들은 조각난 구름처럼 무수한 '파편’을 통해 우리에게 그 모습을 드러낸다. 라비와 야세르가 건네는 구름 한 조각, 이 파편들이 많은 관객에게, 저마다 가치 있는 형세를 이루기를 바라며, 한 관객의 입장으로서, 연극 <구름을 타고>를 계속 응원하고 싶어졌다.

#문화뉴스 아띠에터 장기영